星光耀京华 匠心育繁花——第二十届群星奖北京斩获四项大奖创历史佳绩

11月4日,第二十届群星奖终评落下帷幕,北京市文化和旅游局选送的作品在音乐、舞蹈、广场舞、合唱四大门类强势突围,斩获四项群星奖大奖,获奖数量与入围质量均位列全国第一,创下北京在群星奖赛事中的最佳成绩,实现历史性突破。这簇绽放于全国群众文艺最高殿堂的“京华之花”,既是首都群众文艺创作活力的集中彰显,更是北京市深耕群众文艺土壤、匠心培育精品力作的生动注脚。

群星奖作为全国群众文化艺术政府最高奖项,每三年一届,是衡量各地群众文艺发展水平的重要标尺。第二十届群星奖共有1996个演出单位的5039个作品(团队)、29.5万群众文艺工作者参评,经过初选、复评及终评,最终从全国报送的数千部作品中评选出60个获奖作品(团队),竞争异常激烈。

一、获奖作品:以情动人显温度,创新表达传文脉

本次北京斩获群星奖的4部作品,涵盖舞蹈、音乐、广场舞、合唱四大门类,均以贴近生活的视角、真挚的情感表达与鲜明的地域特色,成为群众文艺的标杆之作。

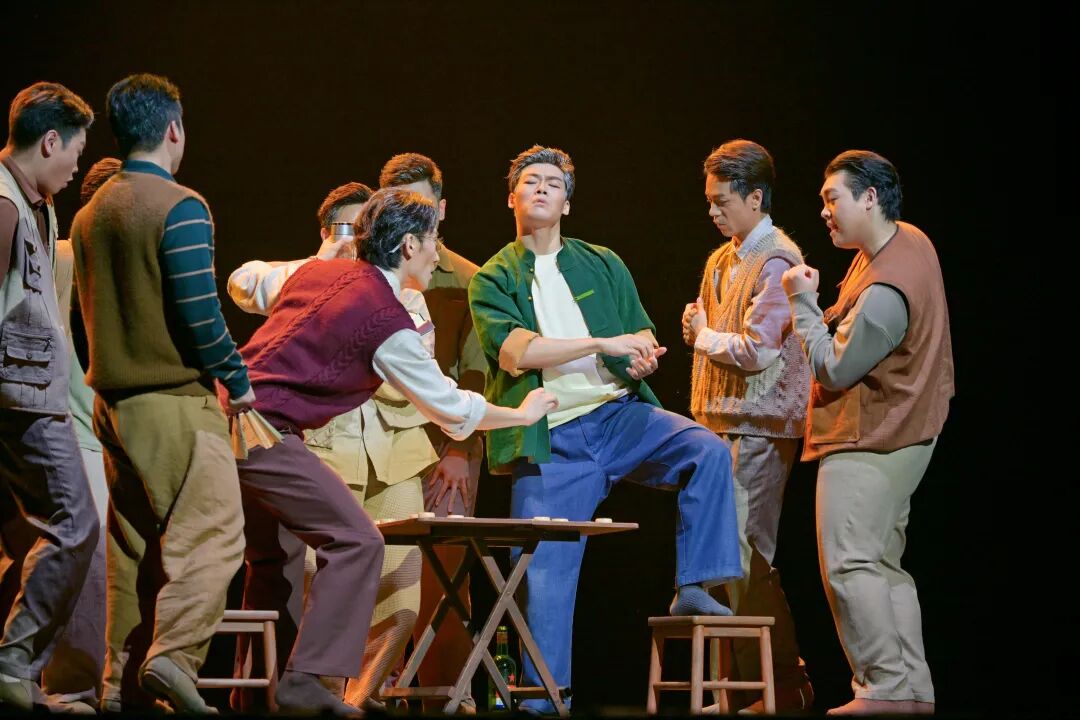

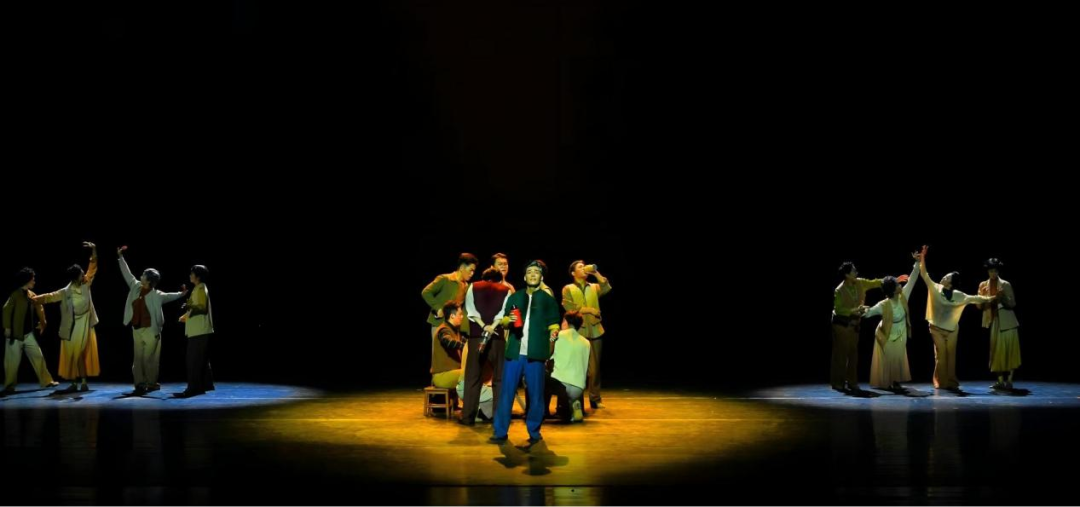

(一)舞蹈《保温杯》:一杯热茶暖邻里,两年匠心磨精品

由北京市文化馆、大兴区文化和旅游局、大兴区文化馆联合打造的原创群文舞蹈《保温杯》,是继上一届群星奖获奖作品《两室一厅》后,北京群众舞蹈的又一力作。作品历经近两年、500 多个日夜的匠心打磨,从创作之初便以“深耕群众生活、传递邻里温情”为初心,创作团队深入基层调研采风,最终选定“保温杯”这一生活中常见的物品作为核心情感载体,用一杯热茶、一盘棋局、一句问候的寻常场景,串联起新时代邻里间守望相助的温情日常。

在艺术呈现上,作品摒弃了宏大叙事,转而聚焦“小人物”的平凡善意:演员们以细腻的舞蹈语汇,再现邻里间默默奉献、彼此帮扶的生活片段,这些细节既映射着大众对真善美的永恒追求,更传递着向上向善的精神力量。从选拔历程来看,《保温杯》的突围之路堪称“层层淬炼”:从作品结构的反复重构,到音乐、服装、道具的精雕细琢,再到舞台调度与灯光设计的优化升级,每一个细节都凝聚着创演团队的心血。最终这部充满“烟火气”的作品凭借真挚的情感共鸣,成功摘得舞蹈类群星奖,延续了北京群众舞蹈“扎根基层、服务人民”的优良传统。

(二)音乐《鼓韵三合》:三地乐器融新声,协同发展谱华章

由房山区文化和旅游局、房山区文化活动中心创排的器乐作品《鼓韵三合》,是京津冀文化协同发展的艺术缩影。作品以中国鼓为核心,巧妙融合北京京胡、天津三弦与河北唢呐三大地域特色乐器,形成“刚柔并济、对话共生”的艺术风格——中国鼓的激昂节奏象征祖国心脏的脉动,京胡的京剧韵味演绎古都新韵,三弦的快板节奏跃动津门风情,唢呐的高亢旋律激荡燕赵豪情。

从结构上看,《鼓韵三合》以“鼓舞中华—文化对话—炫技联动—共奏华章”四重递进,既有乐器竞奏时的个性彰显,也有“击鼓传花”式互动的融合之美;终章时,10位演员以磅礴合奏编织文化经纬,舞蹈与乐符交织升腾,构建出 “各美其美、美美与共”的协同画卷。为打造这部作品,房山区文化活动中心集结精锐组建创演团队,对每一处细节反复推敲,历时两年筹备。此次获奖,不仅打破了房山区在群星奖上多年的沉寂,更成为北京推动区域文化协同、挖掘地域文化特色的生动实践。

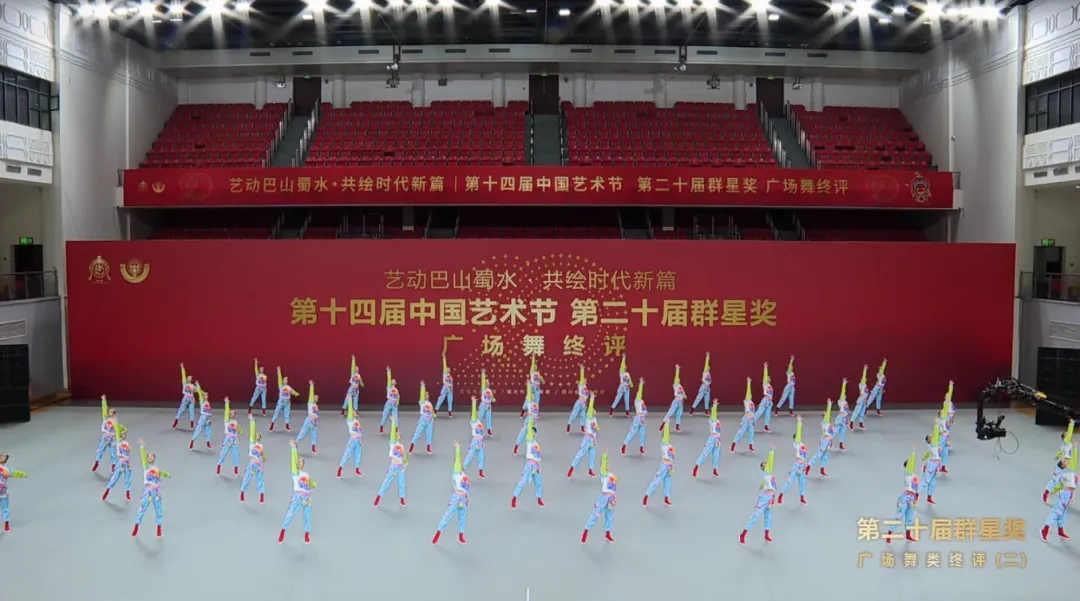

(三)广场舞《我爱北京》:全民共舞颂首都,京韵匠心展活力

广场舞《我爱北京》团队由50人组成,成员来自北京市第二中学、北京师范大学附属实验中学、北京市第九中学等学校。这支集结了青春力量的团队以创新的肢体语言诉说着千年古都的当代故事。

作品以“彰显京韵、歌颂时代”为核心思路,秉持“时代特色与北京文化相结合”的创作理念,深度融合北京文化元素,将传统韵味与现代律动创新融合。从动作反复打磨到队形精细编排,从情感精准表达至舞台整体呈现,每一个环节都凝聚着团队的严谨态度与专注精神,是北京群众文化工作“高标准、严要求”的生动缩影。最终凭借广泛的群众基础与鲜明的主题表达,斩获广场舞类群星奖。

(四)合唱《一条中轴贯古今》+《我的祖国》:青春放歌承文脉,家国同心颂时代

由北京市文化馆指导、北京物资学院青岸合唱团演绎的合唱作品,以“自选曲目《一条中轴贯古今》+ 必唱曲目《我的祖国》”的组合形式参赛。为备战此次群星奖,北京市文化馆历经两年多的潜心筹备,全程秉持“量体裁衣”式创作理念深耕作品。兼顾自选题与地域特色谋划,合唱创作团队紧扣时代主题与群众心声,以“先唱祖国、再唱北京、最后高唱新时代”的结构布局——既用激昂旋律歌颂祖国的壮阔山河,又以细腻歌声展现北京的深厚历史底蕴,最后落笔首都北京全国文化中心与全国人民携手共创辉煌的主旨思想。

北京物资学院青岸合唱团的成员在专家指导下反复打磨发声技巧和情感表达,最终凭借扎实的演唱功底、饱满的精神状态,将“青春之声”与“家国情怀”完美结合,成为合唱类获奖作品中少有的高校团队,也凸显了北京在群文团队培育上的显著成效。

二、四大核心举措:系统谋划筑根基,久久为功育繁花

北京市在第二十届群星奖中斩获优异成绩并非偶然,而是源于多年来围绕“组织保障、储备机制、原创导向、团队培育”构建的系统化工作体系,以长效布局推动群众文艺持续繁荣。

(一)构建系统化工作格局,凝聚全域群文合力

自2024年4月北京市文化和旅游局召开第二十届全国“群星奖”全市部署会启动以来,构建“三级工作体系”与“全市一盘棋”格局。成立由局领导牵头的领导小组统筹决策,市文化馆组建六大门类专项工作小组精准指导,通过全市部署会、入围作品推进会明确方向;各区文旅局、文化馆迅速响应,组建工作小组从人员、场地、经费等方面全力保障,大兴、房山、西城等区结合作品需求提供定制化支持。同时,特邀行业专家组成指导委员会,对重点作品实施“一作品一方案”深度打磨,让作品兼顾群众认可度与艺术专业性,凝聚起市馆统筹、各区落实、专家护航、团队执行的全域群文合力。

(二)打造常态化储备与精细化打磨机制,筑牢作品“高原”

针对群星奖三年一届的评选周期,北京市打造“集中备战+常态储备”模式,以“五个北京”品牌活动为抓手,构建“年年储备、岁岁打磨”机制。这些年均开展2万场的品牌活动覆盖全市17区,成为群众文艺作品“孵化器”,2024年备战期间共征集作品 1550余部(首),形成动态储备库保障选材需求。其中,舞蹈类收到372支佳作、报名逾万人,广场舞类征集856支作品、约1.6万人参与,两类赛事规模均创历史新高;曲艺类180件作品涵盖相声、快板等数十种形式,尽显北京曲艺文化底蕴;戏剧类征集40余个原创作品,音乐类征集100余首原创作品。同时,针对储备作品,通过“五进”活动(进军营、进社区、进学校、进机关、进农村)进行多轮巡演,接受群众检验,根据不同群体反馈持续优化;同时依托北京数字文化馆等新媒体平台,通过教学视频、直播演出等形式扩大影响力,让作品打磨过程透明化,既筑牢作品“高原”,又积累扎实群众基础。

(三)聚焦原创核心导向,激发文艺创作活力

北京市始终以“原创”为群众文艺发展核心动力,通过主题引领、形式创新、地域挖潜实现作品数量与质量双提升。围绕国家重大战略与首都发展重点精准定题,聚焦京津冀协同发展、中轴线等主题创作多部作品;鼓励跨门类、跨地域融合突破形式边界,部分作品实现“器乐+舞蹈”“题材+形式”的跨界创新,赛事中设置原创加分项给予重点扶持。立足北京四大文化脉络深挖地域元素,让作品兼具 “北京味” 与 “区域范”,同时推动京津冀文化联动,使原创作品既“有温度” 贴近生活,又“有高度”彰显时代价值。

(四)健全群文团队培育机制,夯实人才“根基”

北京市构建起覆盖全龄、扎根基层、多元培育的群文团队培育体系,依托市、区、街(乡镇)、村(社区)四级文化馆网络,组建超3万支群文团队,覆盖全市4%以上人口,形成全民参与、梯队发展的格局。联合教育部门推进青少年美育,将群文活动纳入校本课程,通过“校馆联动”模式培育校园团队,同时针对曲艺、戏剧、广场舞等不同类型团队实施分类扶持,建立群文人才库为创作提供核心支撑。打破行业壁垒,吸引机关、企业、部队等社会力量广泛参与,让群文团队更具多样性,既夯实了群众文艺的人才根基,也让群众文艺真正成为“群众的艺术”。

星光不负赶路人,赓续文脉向未来。站在新的历史起点,北京市文化和旅游局将以第二十届群星奖为契机,持续深化群众文艺培育机制,完善四级联动创作体系,打造更多具有北京特色、时代气息、群众喜闻乐见的精品力作,让群众文艺的星光更加璀璨,让文化惠民的暖流浸润人心,为繁荣首都群众文化事业、建设社会主义文化强国作出新的更大贡献!