我与《首都公共文化》 | 行走在“大观园”里的快乐

编者按:2023年是《首都公共文化》创刊30周年。为纪念这本在文化馆乃至公共文化领域具有一定影响力的内刊,我们策划了一系列活动,包括历史回顾、专家访谈、主题征文等。敬请关注。

陈海兰 ,中共党员,副研究馆员,北京市舞蹈家协会会员,北京民间文艺家协会会员,北京市密云舞蹈家协会名誉主席。1993年调入北京群众艺术馆,编排舞蹈、撰写论文、编辑书籍曾多次获奖。曾任北京群众艺术馆非物质文化遗产保护办公室副主任。

说来,我与《北京大观园》缘份匪浅。我是1993年11月从基层正式调入北京群众艺术馆工作的,在我的脑海里,从边远郊区进入全国人民心中的首都北京工作,真如同“刘姥姥进入大观园”,心里有说不出的忐忑不安。

抬眼望去,一座古朴的老北京三进四合院映入眼帘,进入一道门,直对的是大影壁墙,左转是西厢房和南倒座(当时作为食堂使用),进二道门,是宽敞的院子,种有海棠树和大棵的花卉,右侧有一个跨院(做为北京儿童艺术剧院的用房),三道门是三间前出廊后出厦的正规房屋,中间一间是通道,左右各一间,一间是办公室,一间是库房。进入三跨院,有正房三间作为会议室,东西厢房各三间作为办公室,西厢房后面又是一个很窄的跨院,是群众艺术馆的后勤办公室和《北京大观园》编辑部。

当我迈进北京群众艺术馆为我安排的办公室(三跨院内西厢房的北侧间)时,就见到办公桌上有两本《北京大观园》杂志,翻阅后才得知《北京大观园》是北京群众艺术馆1993年5月创办的省级群众文化刊物,和我进入北京群众艺术馆是同年,只是比我提前报到半年而已,顿时产生莫名的亲切感和了解它的欲望。

品读

翻开首页,就见“顾问”一栏中有我崇拜的农民作家“浩然”先生的大名,七十年代初,我曾目睹了他在文学讲座中的风采,他提到的文学创作要在“情理之中,意料之外”的创作理念给了我极大的震憾,就此这一理念也一直推动着我的舞蹈创作之路不断有新的进展,这就更增加了我对阅读《北京大观园》的极大兴趣。

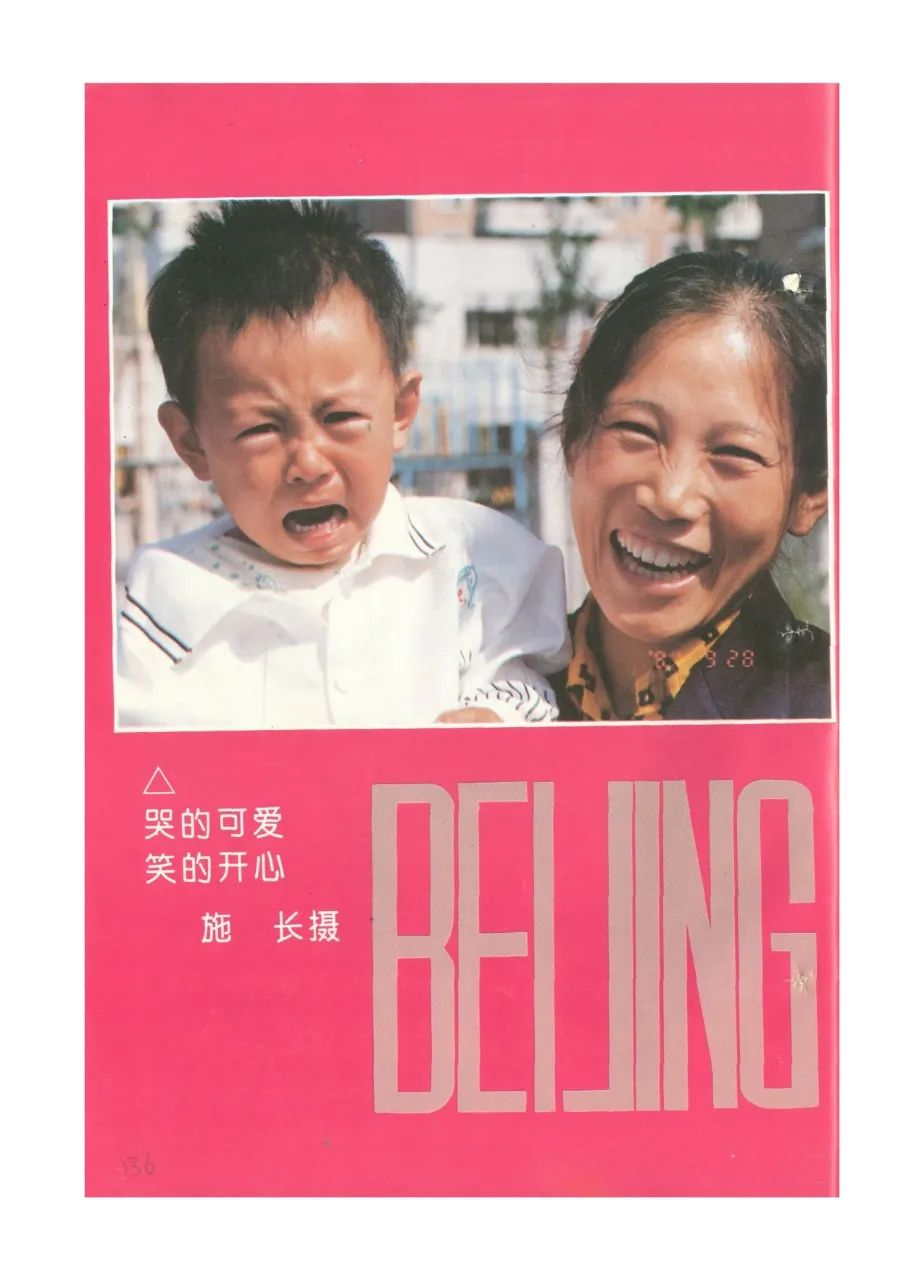

总观目录,就知道这是一个百花盛开,琳琅满目的大观园。在“文学天地”的板块中,我在不同的故事里漫游,在不同的写作风格中汲取着随风飘来的芬香;在“艺海撷英”中,我看到了异彩纷呈的花朵,散发着不同的芬芳与魅力;“名家写真”“群文星座”异常耀眼,像闪亮的明珠,引导人们效仿与追求;“京城论坛”“群艺论坛”让我大开眼界,老北京奇珍异事,新北京文化探究,充盈着我木讷的脑海;“艺术画廊”中,特别是“哭的可爱,笑的开心”和“东拉西唱”两张照片,至今记忆犹新,让我在视觉享受的同时,更品味到标题的幽默与情趣,快乐无比。我贪婪地在大观园中欣赏,从了解到认知,从认知到喜爱,从喜爱到投入,竟不知不觉地在1994年秋季刊上成为艺苑中的一枝小花蕾。

融入

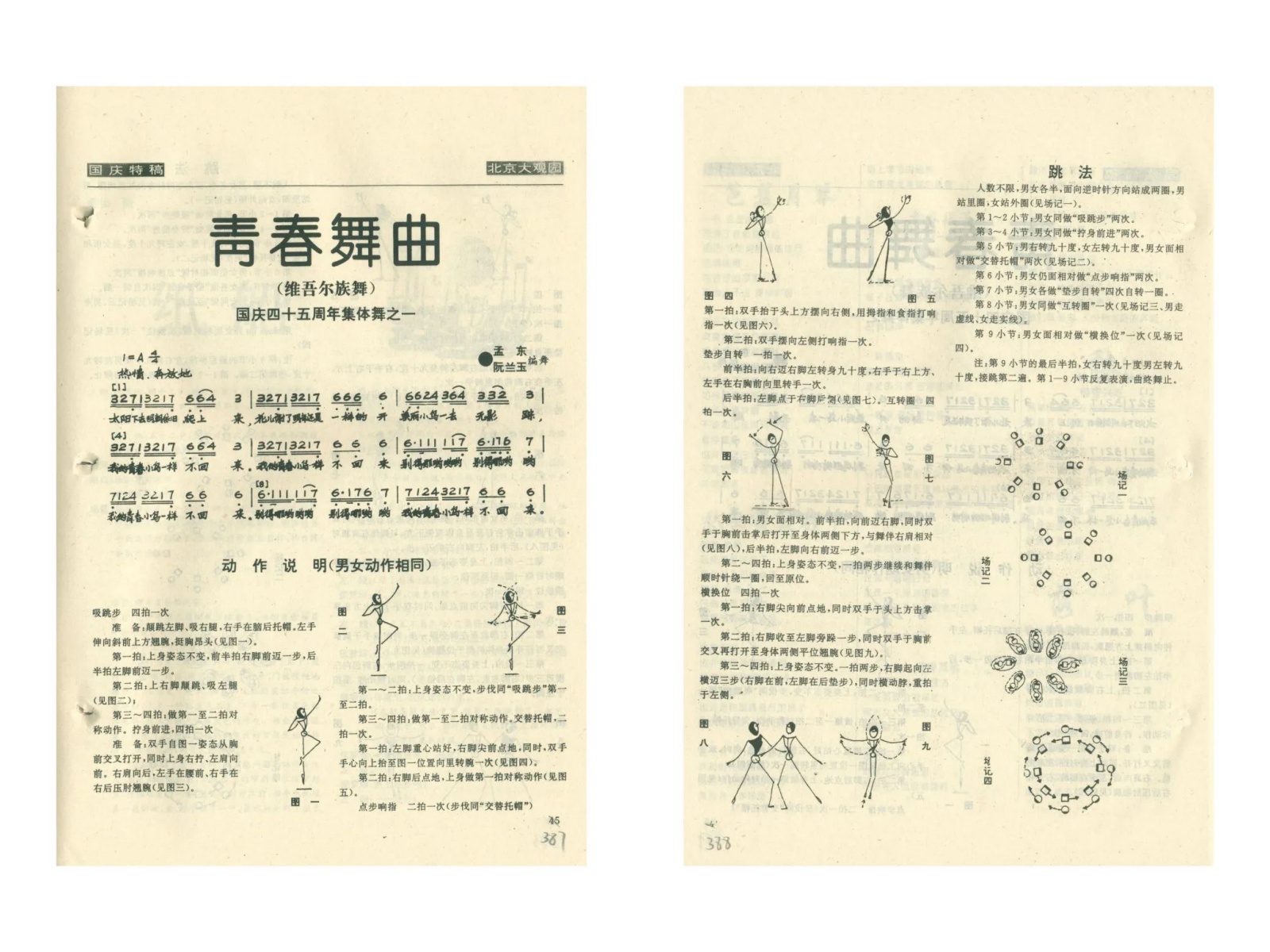

记得主编王羲惠老师找到我说:“秋季刊想出‘国庆特稿’专栏,你在《中国民族民间舞蹈集成·北京卷》编辑部做过舞蹈编辑,这期专栏中国庆45周年集体舞《青春舞曲》你来做编辑吧!”我听后很激动,但也实事求是地说:“舞蹈的文字说明、场记绘画都没问题,只是舞蹈形体绘画上我是没有天赋,能否用我向舞蹈美术家吴曼英老师学习来的火柴棍人体速画法来代替?”王主编在看了我画的两张人体速画图后,欣然同意了。我开始投入在《北京大观园》第一篇约稿中,认真记录音乐,仔细编写动作说明,精细绘画舞蹈人体动作,匠心绘制队形画面图(也称为“场记图”)。一番辛苦操作后,终于如期所至,1994年秋季刊刊出,与它见面时真的是非常欣喜,一方面我终于在市级刊物中展现了我的独到之技能,另一方面是增加了我在这个大观园中坚定地走下去的自信心。

后来,又有几篇投稿,因为时间太久不记得名称了。好像还不知天高地厚地给自己取了个笔名“淼晓”,听着还挺谦虚的,实际上是:有远大志向,又担心露锋芒,或事与愿违,所以,加上了“晓”字,谐音“渺小”,确实觉得自己只是沧海里的一滴水,还是找好准确定位重要,防止飘飘然。当时的顾虑还真多,现在想想还真是很好笑的,嘿嘿。

印象最深的是一次作为责任编辑,主宰了一期杂志,着着实实地耍了一把大刀。从选择稿件,修改稿件,到设计栏目内容与标题,设计封面封底的图片及定夺,再到反复地核实与校对,与印刷厂的交涉等等,要不是编辑部的老师和同仁们的鼎力相助,我就是新娘子上轿都不知道怎么下来的。现只记得封面是一张故宫角楼的风景照片,画面清新明亮,威严大气。经过这次的实践操练,我真正体会到了:《北京大观园》编辑部老师们文学底子深厚,社会知识面广,他们有极强的耐心、细心和韧劲儿,且有责任心和使命感,令我敬佩!

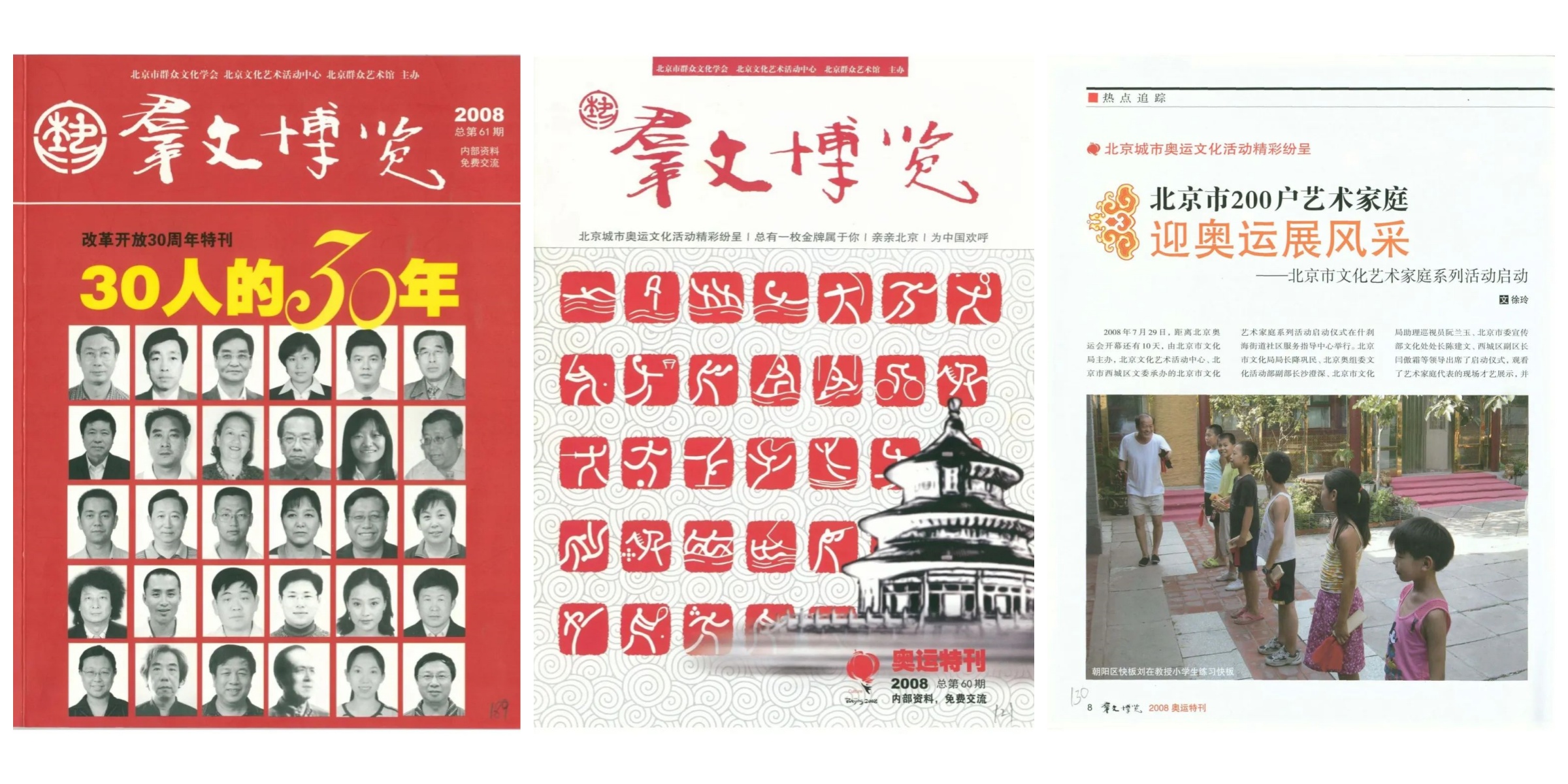

1998年《北京大观园》更名为《群文博览》。在这当中我发现此刊物理论性更强了,对群众文化工作的探究更深了,对群众文化活动的报导更及时了,对重大的文化活动有特刊了,基层文化工作者投稿率更高了,特别是2008年出了两本特刊,一个是“改革开放30年特刊”,它记载了老一辈人对文化历史的回顾,中年人对现实文化现状的析说与追求,有年轻人对所肩负的文化重任的志愿与梦想,有各级领导们对文化工作者的重托与期望,万众一心,大有干好群众文化事业,矢志未来展宏图的气势,让人斗志鼓舞,群情激昂!另一个特刊是“奥运特刊”,它记录了全世界瞩目的中国奥运盛况,更记录了文化群英们在奥运会期间所展现的绚丽风韵,特别是200户艺术家庭的风采仍让人心动自豪!还有各区县庆贺奥运召开举办丰富多彩的文化系列活动报道,文艺工作者奉献的不同形式的赞美奥运,抒发豪情的艺术作品,以及来自志愿者和运动员们的豪情壮志,真是一个巨大的文化盛宴,回味无穷。

转换

进入群众艺术馆,感觉自己是在群众艺术馆的事业大观园里和《北京大观园》杂志里来回游走,在事业大观园里一边观望,一边学习,一边实践,一边收获;同时,又在《北京大观园》的刊物里不断充电,不断开阔眼界,不断畅谈来自实践的感受,不断看到美好,不断鞭策自己去追求完美。二者都给了我学习的平台,展示能量的平台,抒发情怀的平台,让人快乐无比,乐此不疲。

就是在这两个“大观园”的游走中,我得到了充分的锤炼,得到了很多施展能量的机遇,能够有幸参与到北京各种大型文化活动中。1999年国庆50周年,我创编的集体舞《开门红》选入国庆50周年联欢晚会,之后,受首都国庆50周年联欢晚会总指挥部之托,成功地责任编辑了《国庆50周年联欢晚会集体舞专辑》一书,出版后的喜悦无可言表。

2000年我取得了“副研究馆员”专业技术职称证书;2004年我撰写的《“花钹大鼓”的风格特征》获2004年全国群众文化论文评选一等奖。“刘姥姥”在大观园里收获满满。

追忆《北京大观园》《群文博览》《首都公共文化》这三十年“金蝉脱壳”,“她”容纳初耕者,并为其铺路;供给营养,细心修剪,让其茁壮成长;“她”的年轮是扎实的、像金子一样发光的;它承载了一定历史时期内群众文化的掠影,留存了一定历史时期群众文化的宝贵财富,它在群众文化史上是功不可没的。

感恩“她”在美丽的大观园中留下了我一串串小脚印,感谢“她”在我努力奋斗中为我伴行,在祝愿“她”三十岁生日的同时,期望“她”的未来更加璀璨辉煌!